摘錄自環境資訊中心:

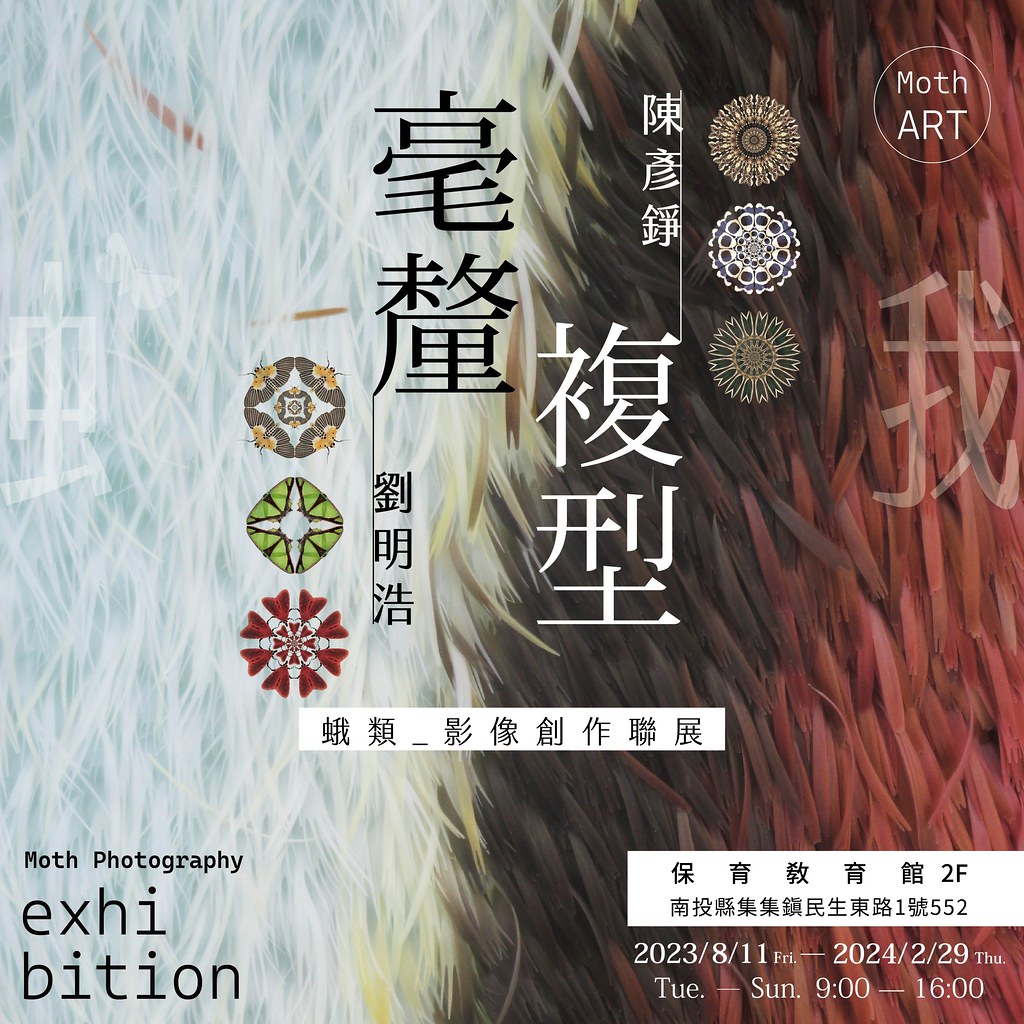

提到蝴蝶大多數人就與美麗連結,然而同屬鱗翅目的飛蛾,雖然和蝴蝶十分相像,卻可能令多數人打退堂鼓。一項以蛾為藝術創作元素的「蛾.毫釐與複型」蛾類影像創作聯展,即日起就在農業部生物多樣性研究所保育教育館展出,創作者陳彥錚與劉明浩企圖打破大眾認為飛蛾不好看、可怕的既定印象,透過藝術表現,讓觀眾見識蛾類有多美。

複型捕捉蛾翅對稱美感 毫釐之間尋找演化差異

無論是蝴蝶或蛾,都具有左右對稱的翅膀,為了捕捉這種對稱美,陳彥錚利用資訊專長寫程式,將拍攝到的飛蛾相片,結合網頁畫布功能,以鏡射、旋轉、縮放、層疊等功能,凸顯飛蛾鱗翅輪廓、色彩、紋路特色,產生如花瓣般的圖案花樣,他稱為「蛾花」,每一朵蛾花都代表一隻蛾。陳彥錚總共以210幅蛾花做成20幅作品,並以「複型」總括他的作品名稱。

每朵蛾花透露著牠們利用光影,化為捲葉、球狀,達到擬態的效果、騙過周遭虎視眈眈的天敵,以求存活的智慧。其中12張作品按照科別構圖,集合4、9或16朵蛾花構築而成。

由邊波紋蛾重複構疊,帶著原民圖騰感,有如歡慶豐年,因此命名為「豐年祭」;作品「瓣」中,由不同蛾為背景,形成鏤空的花瓣狀,讓人忍不住問:「這是什麼花?」但其實該問的是「這是哪些蛾類?」另有8項作品詮釋他的美學概念。他建議觀眾,一朵一朵觀賞蛾花,再一幅一幅觀看作品,每幅作品都值得細細觀賞。

對劉明浩而言,飛蛾最美之處,莫過於翅膀上的鱗片、斑塊、色澤,他的作品是透過顯微鏡觀察和拍攝特徵而成,出自蛾類翅膀整齊劃一的鱗片,若不放大來細看,將錯過這麼精巧的構造。這也令人思考,這是來自創造者巧手或漫長演化所形成的精細?「演化上的適應差異才是分別蝶、蛾類群的原因,而非型態表現。」

紅目天蠶蛾優雅美麗,編號9的作品即以牠為主角創作,看似張大的眼睛,卻是欺敵的作為。劉明浩的作品傾向「看到照片,你發現跟以往的認知不同、起心動念才會想弄清楚牠是什麼」,因此先不標記名字,只以編號取代。